中国貴州省の少数民族・トン族が住む岩洞村では、男耕女織の自給自足の暮らしと「大歌」の伝統が今も息づいている。だが都市化と情報化の波は村にも及び、若者は都会の生活に憧れる。呉良植もその一人だ。呉は、大歌に育まれた記憶を胸に、伝統を背にしながら都市で未来を切り開こうと決意する。ひと組の夫婦の奮闘やすれ違いを通して、現代中国の伝統への視線や家族観を問う。

紅線 Red Line

紅線(Red Line)とは、越えてはならない一線、あるいは譲れない一線を指す。2019年に起こった大規模な民主運動の後、香港社会を一変させる国家安全維持法が導入される。自由な言論や思想が封じ込まれる警察国家へと急激に変貌する中、標的となったのは民主的な論調を続ける報道機関だった。大手のアップルデイリーが2021年6月24日号を最後に閉鎖に追い込まれると、スタンドニュースや衆新聞も次々と営業を停止。記者達はそれでも取材を続けようともがき続けていた。どこに越えてはならない一線があるのか、譲れない一線をどう保つのか、揺れる記者たちの葛藤の3年間を記録した。

舞台挨拶

WITH

石橋義正監督の映画『唄う六人の女』

パルバティ・バウル〜黄金の河を渡って

「バウル」は八世紀からインド・ベンガル地方に受け継がれる“歌う修行”の伝統を持つ吟遊行者。この修行を30年以上続けてきたパルバティ・バウルは、2023 年11月に来日し、日本の修行文化の息づく地で奉納演奏を行った。バラモン階級に生まれながら、バウルの伝統に入ったパルバティ。インドでもなかなか理解されず、困難な道を歩んできた。そんな彼女が、来日公演を望んだのは、日印に共通する「修行」という貴重な文化に出会うため。“行”という河を渡河した者だけが知る豊穣な世界とは?彼女の歌ごえは私たちの未来を照らしだす。

村で生きる

草原が幾重にも重なり、赤褐色の牛たちがのんびりと草を食む。ここは阿蘇連山を南に遠望する熊本・産山(うぶやま)村。信号機もコンビニもない小さな村に“あか牛の神様”といわれる牛飼いがいる。井 信行さん(86)は、結核を患った父に代わり中学卒業と同時に就農。「牛は草で育つのが本来の姿」を信念に、牛と人と草原がつながる循環の形を守り続けてきた。しかし年々あか牛は減り、村は過疎が進み、“がまだしもん”だった妻も亡くなった。それでも変わらぬ村への想いを抱く信行さんと、偉大な背中を見てきた息子・雅信さん。親子の日々を見つめた。

◎舞台挨拶

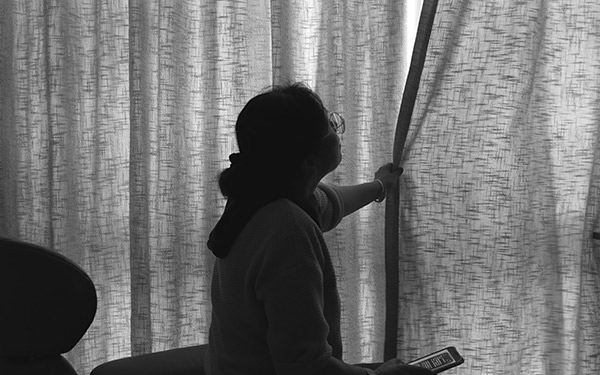

UNVOICED

本作は、2024年5月に武漢で密かに行われた8人の市民へのインタビュー映像を中心に構成されている。現在の中国では、新型コロナウイルスのパンデミック期に起きた出来事について、たとえ純粋に個人的な体験談であっても、公に語ることが許されない。カメラに背を向け、または姿を映さない人もいたが、2020年のロックダウン下で経験した苦しみと喪失の記憶を語った、勇気ある武漢市民の声に耳を傾けよう。

浮浪調律

普段は地元の富山県で林業に従事するミュージシャン、W.C.カラスの音楽ドキュメンタリー。酒をよく飲み、観客が数人であっても、客に媚びることなく音楽を奏でている。やがてカラスは浪曲とブルース/ロックンロールを組み合わせた独自の表現「ローキョックンロール」の制作に没入していくのだが‥。齢60を超えても変化することを恐れず、己の眼差しで時代と対峙しようとする男の肖像が描かれる。

モテモテのテーマ

長野から単身で上京し音楽活動をしている男、ハギノオウスケ(22)。そんな彼がメンバーを集め「モテたくて」結成したロックバンド「mote mote band」。真っ直ぐな歌や迫力ある演奏で東京のライブシーンを揺らしていた彼らだったが、ハギノの「モテたい」という願いを残し、わずか一年で解散してしまう。彼はなぜモテないのか、果たしてモテることができるのか。そもそも「モテる」とは何か。不思議な人間像が、多くの友人の証言で浮かび上がる。

詩人iidabii~ある宗教2世の記録~

特定の信仰のもとで育ったいわゆる「宗教二世」の詩人iidabiiが、自身の過去と向き合いながら、「言葉を失わずに 生きる」ことを探し続ける姿を描くドキュメンタリー。信念や価値観の違いが生む分断を越えて、人が人としてつながるための“対話”を、 詩を通して見つめていく。信仰と家族、そして言葉をめぐる3年間の記録。

九州大学 彦山生物学実験施設

彦山生物学実験施設は、福岡県添田町にある英彦山(1199 m)の中腹にある九州大学農学部の附属施設。昭和11年(1936)の開設以来、英彦山に生息する昆虫を中心とした生物の研究に寄与し多くの成果があげられてきた。英彦山では新種が発見されることも珍しくなく、採集の拠点になる施設の存在は重要かつ不可欠だ。

本作は4年にわたって撮影を重ね、学生・教授による施設利用の様子や、建設に尽力した英彦山神宮宮司 高千穂宣麿男爵(1865〜1950)の人物像を追った。