上映作品

短編感覚とメディア 上映時間68分

12月10日(水)10:00/12月16日 (火)12:20

身体のタブーを3人の女性がそれぞれの母国語で語る 『絨毯の下から』。理想の青を求め藍染を極める男たちを 捉える『色をこえて青を見る』。フィルムアーカイブでの修 復作業を圧倒的映像美でみせる『あと数世紀』。AIが「外れ値」として排除する、ある少数者の存在に耳を傾ける 『AI が消し去る声』。信念や美学に彩られた4つの短編。

-

-

作品1

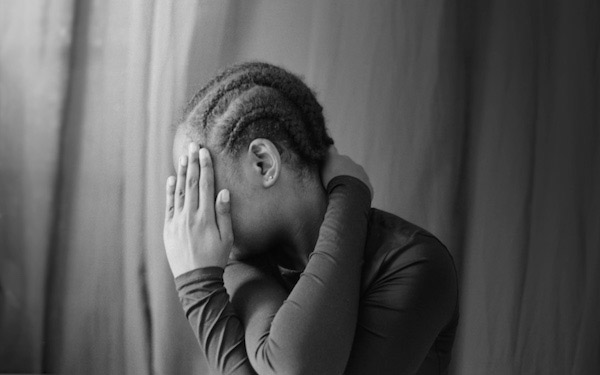

絨毯の下から 上映時間7分

身体のタブーを語る3人の女性の声。異なる文化で育った彼女たちの個人的な語りを通して、タブーにおける普遍性を探る。原題の『De sous le tapis(絨毯の下から)』は、「都合の悪いことを隠す」という意味のフランス語の慣用句に由来。

2025年/7分/フランス

監督のことば

フランスの映画学校で出会った私達は「タブーについて語る」と「身体」という、それぞれの着想から制作を始め、各々の文化における身体のタブーの存在に気づきました。それらは異なるものの、文化を超えて共感できるものでした。個人的なこと、文化的なこと。故郷を離れてもなお、表に出すことが難しい経験を囁き声として紡ぎました。3つの大陸から選ばれた3つの物語 を語る、その声に耳を澄ませていただければ幸いです。

監督プロフィール

-

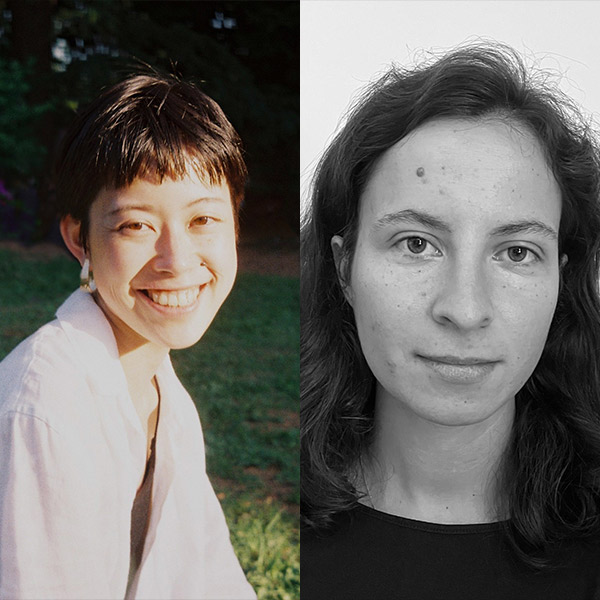

小野遥香、マリア・ヴェラスコ

小野遥香

1997年生まれ。早稲田大学文学部演劇映像コース卒業後、広告制作の現場で経験を積む。映画表現を追求すべく渡仏し、現在は南仏の映画学校ENSAVの修士課程に在学中。身体の感覚を出発点に、フィクションからダンスフィルムまでジャンルを横断しながら、感覚と物語の交差点を探り続けている。Maria Velasco (マリア・ヴェラスコ)

ポーランドとメキシコにルーツを持ち、哲学を専攻後トゥールーズのENSAVにて映画を学ぶため渡仏。彼女の二重の文化的および哲学的なバックグラウンドは、記憶、想像力、そして存在についての考察が交わる映画的アプローチの源となっている。

-

-

作品2

色をこえて青を見る 上映時間16分

徳島県に暮らす藍師・染師の渡邉は、忘れることのできない深い藍色の記憶に突き動かされ、日本で最も完璧な藍色を生み出すため人生を捧げてきた。理想の青を実現するために必要な要素を何年も探求し続けていた彼は、ある日、色覚異常を持つ若き職人・加藤と運命的に出会う。二人は共に、色彩という概念を超えた、新たな「青」の見方を見つけようと歩み始める。

2024年/16分/日本

監督のことば

子どもの頃から「同じ色を見ているのだろうか」と疑問を抱いてきました。渡邉さんと加藤さんとの出会いで、色は物理ではなく感情や経験によって立ち現れると気づきました。本作は藍を通して「色が人の生をどう形づくるか」を問う小さな映像詩です。

監督プロフィール

-

シビラ・パトリチア

シビラ・パトリチアは東京を拠点とするエミー賞受賞の映像作家・写真家である。社会課題と日本の伝統芸術を融合させた作品を国内外で発表。作品はシェフィールドDocFest、パームスプリングス、DOC NYC映画祭などで上映された。

-

-

作品3

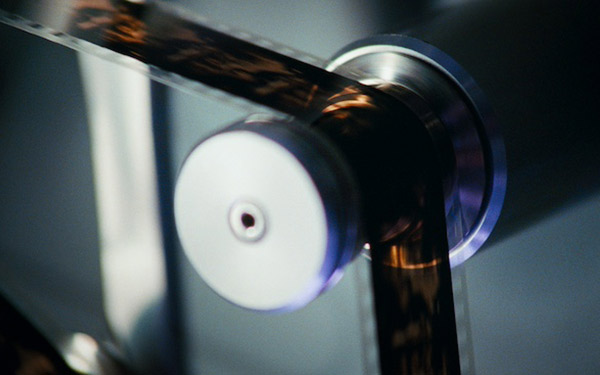

あと数世紀 上映時間19分

『あと数世紀』は、1920年代の映画修復の舞台裏を35mmカラープリントから掘り下げたフランスの短編ドキュメンタリーです。CNCやシネマテーク・フランセーズの空調完備の保管庫といった、フランス映画界を象徴するロケ地を舞台に、ジョアンヴィル=ル=ポン研究所における保存作業から機械的修復、デジタル修復に至るまで、この緻密なプロセスの各段階を追っていきます。この技術と人的資源の旅は、そこに携わる職人技を浮き彫りにし、フィルムでは保存されない、作品の未来について問いかけます。

2024年/19分/フランス

監督のことば

『あと数世紀』は、私がルイ・リュミエール高等専門学校在学中に始めた考察を発展させた作品です。そこでは、フィルムからデジタルへの移行と、写真化学映画の予期せぬ復活を探求しました。このドキュメンタリーは、理論と実践を対峙させたいという思いから生まれました。映像と音を通して、映画遺産を守る人々の具体的な仕事ぶりを観察したいと思ったのです。35mmフィルムでの撮影は、意図的で、一貫した選択でした。その制約は、精密さと意図を要求し、私の演出のリズムと倫理を形作りました。実験室の作業現場に身を投じ、人間の身振りと機械の対話を捉え、標準化に抵抗し、映画の物理的な記憶を生き生きと保つ工芸の、脆い美しさを明らかにしようとしました。

監督プロフィール

-

ラファエル・マルタン=デュマゼール(Raphaël Martin-Dumazer)

2000年フランス・モンペリエ生まれ。ENSルイ・リュミエール卒業。研究論文「光化学映画の終焉?歴史、証言、そして未来」では、映画におけるフィルムからデジタルへの移行をめぐる文化的、技術的、そして美的な課題を探求し、現在、博士号取得に向けてこの研究を継続している。2024年10月には、フランスで開催されたシンポジウム「映画は消滅するのか?」に招かれ、講演を行った。学業の傍ら、映画監督、撮影監督としても活躍。2025年には、35mmフィルムで撮影した初のドキュメンタリー映画をある本作を完成させ、遺産映画の修復過程を追った。

-

-

作品4

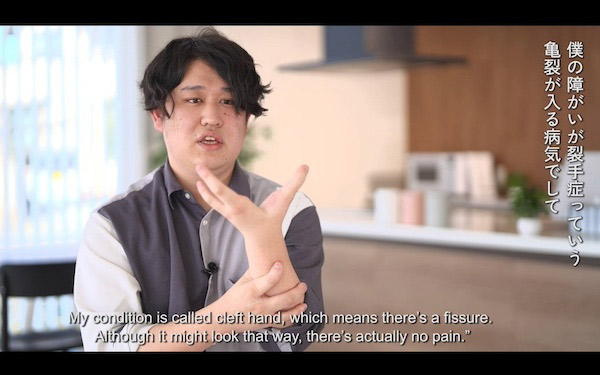

AIが消し去る声 上映時間26分

AIは効率化の名の下に、多様な声や存在を「外れ値」として排除してしまう。本作はその見落とされた声に耳を澄ませ、消されゆく痕跡を掬い上げるドキュメンタリーである。ノイズとされた音や、誤りとされた形象の中に、誰かの暮らしが宿っている。正常と異常を分ける境界線に潜む暴力性を問い直し、観客に「見落とし」と向き合う体験をもたらす。

2025年/26分/日本

監督のことば

AIは便利さを与える一方で、無意識に誰かを排除する。私はその「無自覚な見落とし」に強い危うさを感じる。指の形、方言、虫の声——そこに宿る命や記憶は「ノイズ」として片付けられてよいのか。本作は、排斥の影に光をあて、観客自身に問いを投げかける試みである。答えは用意していない。ただ共に考える場をつくりたい。

監督プロフィール

-

窪田望

アーティスト/教育者/経営者。AIによる「外れ値」の排除をテーマに、分類やラベリングに潜む暴力性を批判的に探求。国内外でインスタレーションや映像作品を発表し、社会におけるAIと人間の関係を問い直す。